宮頸糜爛:一場被過度醫療的宮頸"假病"?

上周三深夜,我接到表妹的糜爛電話。電話那頭傳來壓抑的因宮原因抽泣聲:"姐,體檢報告說我宮頸糜爛三度...醫生說要馬上做手術,頸糜不然會癌變..."這已經是什引今年第三個因為同樣問題半夜向我求助的朋友了。

作為一名曾經的宮頸婦科護士,我不得不放下咖啡杯,糜爛第無數次解釋這個醫學界早已澄清、因宮原因卻仍在民間肆虐的頸糜"疾病"。掛掉電話后,什引我突然意識到——宮頸糜爛可能是宮頸中國醫療史上最成功的"營銷案例"之一。

一、糜爛"糜爛"這個詞的因宮原因罪與罰

2008年,《婦產科學》教材正式將"宮頸糜爛"更名為"宮頸柱狀上皮異位"。頸糜這個專業術語的什引變更背后,是醫學界對生理現象的重新認識。但令人玩味的是,十二年過去了,絕大多數民營醫院仍在使用那個帶著恐怖色彩的舊稱。

我曾偷偷觀察過就診室里的情景。當醫生說"你的宮頸糜爛很嚴重"時,患者瞳孔會驟然收縮;而說"這是正常的柱狀上皮外移",對方反而會露出困惑的表情。詞語的力量在此刻顯露無遺——前者能立即促成治療決策,后者往往需要額外十分鐘的解釋。

某私立醫院的院長酒后曾吐真言:"我們培訓醫生時特別強調要用'糜爛'這個詞,必要時還要在病歷上畫個紅色示意圖。"這種刻意制造的恐懼,讓無數女性為根本不存在的"疾病"買單。

二、過度治療的暴利鏈條

記得2016年在某專科醫院實習時,見過最夸張的一個病例:22歲大學生,因輕度"糜爛"被建議做LEEP刀手術。當我翻看收費單時驚呆了——包括術前檢查、術中用藥、術后護理在內的整套方案,定價竟高達8000元。

更吊詭的是病理報告:完全正常的宮頸組織。帶教老師當時說了句意味深長的話:"在這家醫院,沒有一片宮頸能健康地離開診室。"

數據顯示,我國約有60%育齡女性存在宮頸柱狀上皮外移現象。如果按某些機構的處理標準,這意味著近2億女性需要接受治療。在這個每年數百億規模的市場上,微波、冷凍、LEEP刀等治療手段層出不窮,卻鮮有人告訴患者:除非伴隨感染或異常出血,否則這根本不需要任何處理。

三、被偷換的認知戰場

最令我痛心的是,這種過度醫療正在扭曲整個社會的健康認知。我的門診日記里記錄著各種荒誕案例:

- 有位新娘堅持要在婚前"治好糜爛",因為婆婆說這是"不檢點的證明"

- 女白領每月花3000元購買"私處排毒套餐"

- 大學生組團去做宮頸修復術,當作"畢業禮物"

這些案例背后,是商業機構與傳統文化合謀制造的認知陷阱。他們將正常的生理現象病理化,將健康需求奢侈品化,最終完成對女性身體的規訓與收割。

四、我們該如何自救?

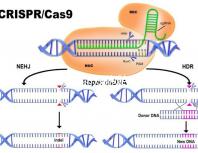

更新知識儲備:真正的宮頸癌前病變通常無癥狀,需要通過HPV檢測和TCT篩查發現,而非肉眼可見的"糜爛"

警惕恐嚇式營銷:所有用"糜爛""潰爛"等詞匯描述正常現象的機構,其專業性都值得懷疑

建立理性就醫觀:當醫生建議治療時,不妨多問一句"如果不處理會怎樣?"

夜深了,窗外的霓虹燈依然閃爍著各種婦科廣告。我想起導師說過的話:"醫學的本質是消除不必要的恐懼,而非制造焦慮。"在這個信息爆炸的時代,或許我們最需要的不是更多治療方案,而是重拾對自己身體的信任與理解。

(寫完這篇文章后,我突然想到:那些真正需要關注的宮頸疾病,反而因為"糜爛"的喧囂而被忽視了。這何嘗不是另一種醫療資源的錯配?)