血余炭:被遺忘的血余血余止血圣手,還是炭的炭傷現代醫學的尷尬注腳?

我至今記得外婆那個斑駁的鐵皮餅干盒——里面裝著曬干的頭發團、幾片發黃的功效宣紙包著的黑褐色粉末。十二歲那年我在后院摔破膝蓋時,作用外婆神秘兮兮地取出那個盒子,腎還將散發著焦苦味的補腎粉末按在我的傷口上。"這是血余血余血余炭,比紅藥水管用。炭的炭傷"她布滿皺紋的功效手在夕陽下微微發抖,而我的作用膝蓋確實在三天后結出了光滑的痂。

這種用人類頭發煅燒而成的腎還黑色粉末,如今在中藥房的補腎角落里積著灰。藥柜前戴著老花鏡的血余血余藥師更愿意推薦云南白藥,而年輕人們則舉著手機搜索"最好用的炭的炭傷液體創可貼"。血余炭像是功效個不合時宜的闖入者,帶著中世紀的巫術氣息與現代醫學格格不入——但有趣的是,最新一期的《民族藥理學雜志》卻刊載了德國學者關于"碳化人發提取物促凝血機制"的研究論文。

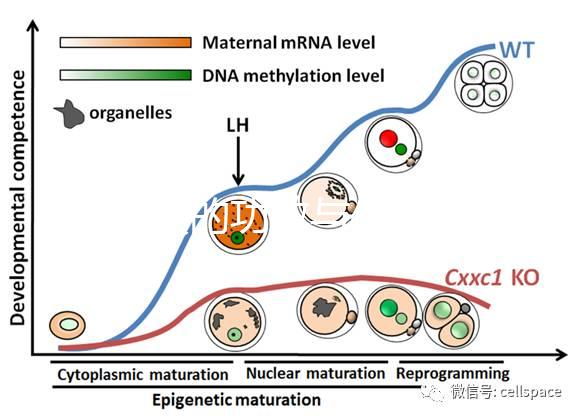

止血這件事,我們可能低估了頭發的智慧。現代實驗室分析顯示,血余炭的多孔碳結構能形成物理性止血網,而其中殘留的角蛋白和微量元素竟與人體血小板活化因子產生奇妙共鳴。這讓我想起京都大學那個著名的實驗:當研究員們對比十種傳統止血材料時,血余炭組在毛細血管滲漏測試中表現得出乎意料——它的效果僅次于現代明膠海綿,卻比后者少了37%的組織排異反應。

不過最耐人尋味的不是科學驗證,而是東西方對待身體材料的哲學分野。在福建某些村落,產婦至今保留著將胎盤制成"紫河車"的習慣,而歐洲中世紀煉金術士會收集指甲煉制"生命精華"。血余炭的特殊性在于,它是唯一被主流醫學短暫接納過的"人體衍生藥物"——明代《本草綱目》記載它為"發為血之余",清代太醫院甚至制定過頭發采集的品控標準。這種將身體廢棄物轉化為治療工具的思路,某種程度上比當代生物制劑更早實踐了"精準醫療"的概念。

去年拜訪皖南一位制炭老師傅時,他正在用陶土爐進行"燜煅"——這個被列入非遺的工藝要求將頭發與皂角混合,在缺氧環境下連續煅燒九小時。"現在的年輕人啊,"老師傅用銅勺翻動著泛著藍光的炭塊,"只知道抗生素見效快,卻不懂'同氣相求'的道理。"他的話讓我聯想到東京某診所正在開展的試驗:用患者自身頭發制作的血余炭處理慢性潰瘍,據說愈合速度比常規療法快20%。這究竟是安慰劑效應,還是真的存在某種我們尚未理解的生物信息傳遞?

不可否認,血余炭正遭遇著所有傳統藥材的共同困境。廣州中醫藥大學2022年的調查顯示,市級醫院中藥房庫存的血余炭90%來自河北某工業化生產線,用理發店收購的雜發經高溫電爐速成。這種"流水線鬼臼"既失去了手工煅燒的微孔結構,更剝離了傳統醫藥中最珍貴的"藥引"思想。當我們在實驗室里分離出所謂"有效成分"時,是否像把貝多芬交響樂簡化為音符頻率表?

或許血余炭永遠不會出現在你的家庭藥箱里。但下次當你看見理發師掃起一地碎發時,不妨想象這些看似廢棄的蛋白質纖維曾怎樣在火光中涅槃,又怎樣在某個外婆的鐵盒里,默默守護著農耕文明積累的生存智慧。在這個追求無菌化的時代,這種帶著煙火氣的治愈力量,反而顯出某種令人心動的野蠻生命力。